最近上海理工大学的学生群里,一个“宿舍楼下突然冒出来的玻璃房”成了讨论热点——不是新添的快递柜,也不是便民服务站,而是间贴着“吸烟室”字样的临时建筑。

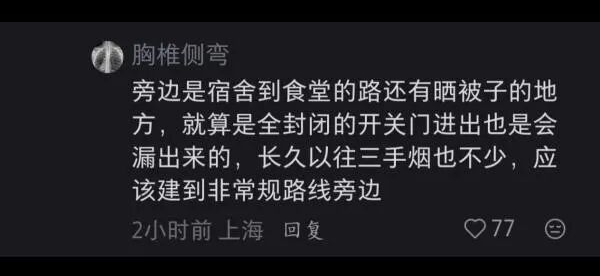

“离四公寓阳台就几十步,晒的衣服都能闻到烟味”“去食堂必经之路,开关门的时候烟全飘出来”,不少学生在评论里倒苦水。有人翻出照片:玻璃房旁边就是宿舍楼的晾晒区,透过透明玻璃能看到里面的烟灰缸,“就算是全封闭,风一吹还是能窜味儿”。对于每天生活在宿舍区的学生来说,“被动吸二手烟”的担忧,比“多了个吸烟点”本身更闹心。

11月4日,学校后勤集团工作人员给出了说法:这个吸烟点其实是“临时应急”的——近几年学校一直在推进控烟,但总有学生偷偷在宿舍楼下、楼道里抽烟,乱扔的烟头好几次差点引燃绿化带,“堵不如疏”才想了设吸烟室的招。“但一开始选位置的时候没考虑周全,没站在学生角度想二手烟的影响”,工作人员坦言,目前吸烟室已经搬到了校内的江边步道,“离宿舍区远,周围都是开阔的步道,不会再影响大家的日常”。

其实这事的“矛盾点”挺实在:学生怕的是“呼吸权被打扰”,学校怕的是“安全隐患没堵住”。校园里的每一项措施,说到底都是在找“平衡”——既要给吸烟者一个合规的空间,更得守住非吸烟者的“舒服区”。如今吸烟点移到了江边,既解决了安全问题,也让学生的顾虑落了地,这或许就是最实在的“解决办法”。

说到底,校园里的“小事”从来都不是“小事”——把“位置”选对了,把“感受”想全了,才能让“好意”真正变成“便民”。